Ein Essay darüber, wie Literatur körperlich spürbar wird.

Manche Sätze kriechen unter die Haut, wie ein kalter Tropfen in den Nacken. Andere legen sich auf die Zunge, schwer wie dunkle Schokolade, langsam schmelzend. Und dann gibt es jene, die wie ein unerwarteter Hauch über das Schlüsselbein streichen – leicht, elektrisierend, kaum zu fassen. Worte können Hitze erzeugen, ein Flimmern zwischen den Rippen. Sie können Gänsehaut provozieren, Tränen locken oder ein Lächeln, das sich weigert zu verschwinden.

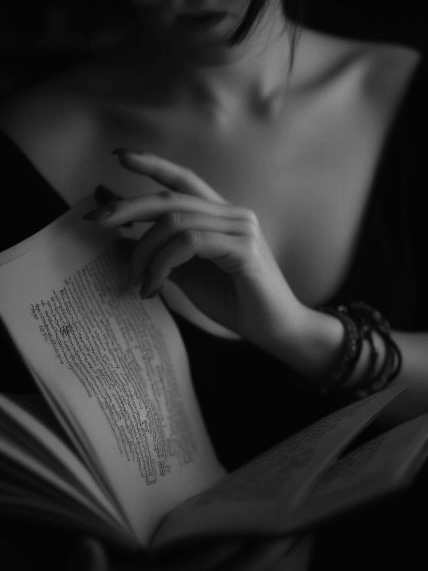

Literatur ist kein rein geistiger Akt. Lesen ist ein sinnlicher Vorgang. Die Berührung beginnt mit der Oberfläche: Papier, das sich rau oder glatt anfühlt. Ein Buchrücken, über den man streicht wie über eine Wirbelsäule. Das Gewicht eines Buches in der Hand, der Geruch von Tinte, Staub, Zeit. Doch die wahre Erregung geschieht zwischen den Zeilen.

Was ist es, das einen Satz erröten lässt? Ist es das Thema – Erotik, Tod, Scham, Begehren? Oder ist es der Klang? Ein Rhythmus, der pulsiert wie ein heimliches Verlangen? Ich glaube, es ist die Intimität, die ein Satz herstellen kann. Wenn ich lese, wie jemand sich verzehrt, verliert, begehrt – und dabei nichts beschönigt –, dann fühle ich mich gesehen. Nicht als Voyeurin, sondern als Mitfühlende, Mitzitternde, Mitbegehrende.

Die Texte, die etwas in mir hinterlassen, tun das nicht, weil sie laut sind oder drastisch. Sondern weil sie wahrhaftig sind. Weil sie eine Stelle in mir berühren, von der ich vielleicht nicht wusste, dass es sie gibt. Anaïs Nin sprach vom „Tagebuch als Haut“, von der Schrift als Erweiterung des Körpers. Ich glaube, dass jede große Literatur eine Form der Inkarnation ist: Gedanken, die Fleisch werden. Seiten, die atmen.

Die anderen? Die leeren Worte, die an mir abperlen? Sie sind wie flüchtige Hände ohne Absicht. Schön vielleicht, aber wirkungslos. Was bleibt, sind die Berührungen mit Tiefe. Die Literatur, die nicht nur denkt, sondern spürt. Und die in mir weiterbrennt, lange nachdem ich das Buch geschlossen habe.